不妊検査にはどのような種類があるの?

不妊検査にはどのようなものがあるのかを整理して説明していきます。

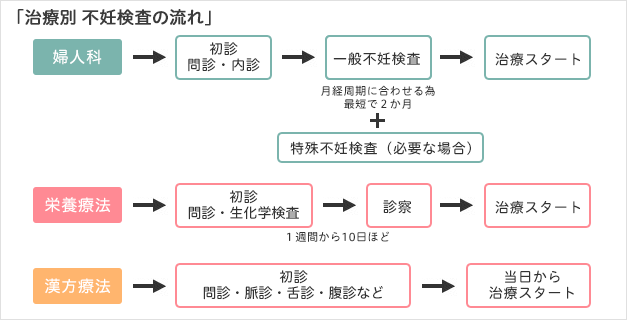

「不妊かも?」と思ったらまずは婦人科を受診して、妊娠を妨げる原因があるかどうかを探るために検査を行います。不妊検査は大きく分けて、「一般不妊検査」と「特殊不妊検査」の2種類に分けられます。具体的にどのような検査をするのか、男女別に紹介していきます。

目次 [非表示]

不妊症の検査とはどのようなもの?

女性も男性も初診時には問診からスタート

女性の場合は、一般的な婦人科の検査から行います。子宮の形や大きさ、固さ、「子宮膣部びらん」の有無などを、内診や視診でチェックします。子宮膣部びらんは多くの女性にあり、日常生活では問題ありませんが、おりものの増加や不正出血などの繰り返す場合は治療が必要となります。

また、子宮頚部のがん検査、クラミジア抗原検査、血液検査(貧血、風疹、HIVなど)がおこなわれます。男性の場合は、陰嚢内の精巣の状態など視診や触診でチェックします。

基礎体温表が診断の手助けに!

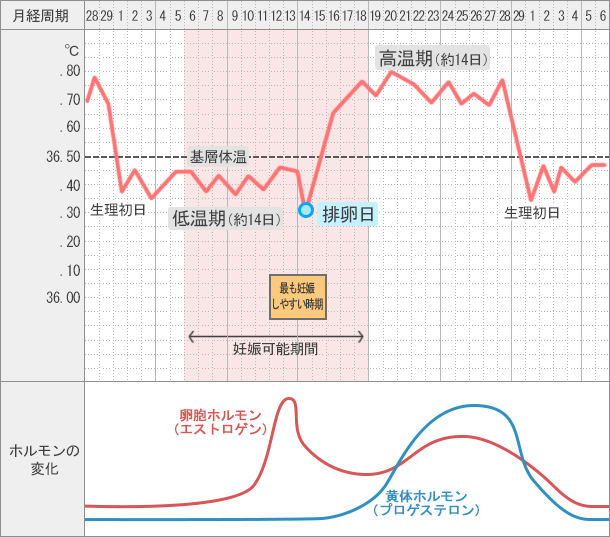

初診の際には、女性は可能であれば2~3か月分の基礎体温表を持っていくことをお勧めします。 もっとも安静な状態にあるときの体温を「基礎体温」と言います。その基礎体温をグラフ化した表を診ると、排卵の有無や卵巣の働き、ホルモンのバランスなどをある程度診断することが可能だからです。基礎体温は、毎朝目覚めたらすぐに、動き出す前に布団に入ったまま口の中で計測します。ふつうの体温計ではなく、小数第2位まで測定できる婦人体温計を使います。

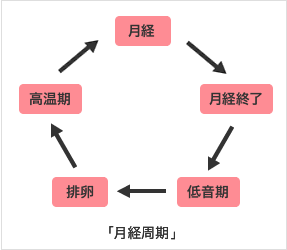

健康な女性の基礎体温は、月経や排卵と言った周期にそって低温期と高温期の二相性になりますが、排卵が無かったり、卵巣機能が低下しているとキレイな二相性になりません。基礎体温のみで排卵日を予測することは難しいですが、診断の重要な手助けになることは確かです。

女性の一般不妊検査

女性の一般不妊検査は、月経期①→卵胞期②→排卵期③→黄体期④といった月経周期に合わせておこないます。月経周期に合わせて検査が必要なので、一度では終わりません。すべての検査を済ませるには、およそ2か月程度かかります。場合によっては、検査をすべて終了する前に、不妊治療をスタートすることもあります。

| 不妊検査のタイムテーブル | |

|---|---|

| 月経期の検査 | ・超音波検査(全胞状卵胞数の計測) ・ホルモン検査(黄体化ホルモン、卵巣刺激ホルモン、乳汁分泌ホルモン、 卵胞ホルモン、甲状腺ホルモン) ・月経血培養検査 |

| 卵胞期(低温期)の検査 | ・超音波検査(発育卵胞の計測) ・ホルモン検査(卵胞ホルモン) ・子宮卵管造影検査 ・卵管通気・通水検査 |

| 排卵期の検査 | ・超音波検査(卵胞の計測、子宮内膜の計測) ・頸管粘液検査 ・フーナーテスト(性交後検査) |

| 黄体期(高温期)の検査 | ・ホルモン検査(黄体ホルモン) ・超音波検査(子宮内膜厚の計測) |

| 「不妊検査のタイムテーブル」 | |

|---|---|

| 月経 | 基礎ホルモン検査 |

| 月経終 | なし |

| 低温期 | 子宮卵管造影検査 子宮鏡検査 |

| 排卵 | 超音波検査 フーナーテスト 卵胞ホルモン検査 |

| 高温期 | 超音波検査 黄体ホルモン検査 |

①月経周期に合わせた検査

検査するタイミングごとに検査項目や検査費用、検査にかかる時間などをまとめてありますが、あくまでも目安としてご覧ください。保険適用される場合の費用、保険適用外となった場合の費用、検査にかかる時間や検査期間、検査のタイミングなどについては、診察を受けるクリニックでくわしく説明してもらうようにしましょう。

ホルモン検査(黄体化ホルモン、卵巣刺激ホルモン、乳汁分泌ホルモン、卵胞ホルモン)

黄体化ホルモン(LH)、卵胞刺激ホルモン(FSH)、乳汁分泌ホルモン(プロラクチン)、卵胞ホルモン(エストロゲン)などの値を、調べます。血液検査のみですみますので、短時間で終わります。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 各女性ホルモンの分泌 |

| 費用 | 保険適用 約1000~4000円 |

![]()

![]()

![]()

![]() FSH(卵胞刺激ホルモン)・LH(黄体化ホルモン)下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンです。いずれも卵巣に働きかけるホルモンで、FSHは卵胞の成長を促し、LHは排卵を起こします。エストロゲン(卵胞ホルモン)卵巣から分泌されるホルモンで、代表的な女性ホルモンの1つです。子宮内膜を厚くする働きがあります。プロラクチン(催乳ホルモン)下垂体から分泌されるホルモンで、乳汁の分泌を促します。多く分泌されると、排卵障害を引き起こします。T3・T4・TSH(甲状腺ホルモン)甲状腺の病気によって無排卵や月経異常がおきていないかをチェックします。テストステロン(必要な場合)男性ホルモンの一種で、PCOS(多のう胞性卵巣症候群)と呼ばれる排卵障害が疑われる場合に検査します。内分泌負荷テスト(必要な場合)下垂体から刺激を与え、その反応で分泌される下垂体からのLH、FSH、プロラクチンの分泌状態を調べる検査です。

FSH(卵胞刺激ホルモン)・LH(黄体化ホルモン)下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンです。いずれも卵巣に働きかけるホルモンで、FSHは卵胞の成長を促し、LHは排卵を起こします。エストロゲン(卵胞ホルモン)卵巣から分泌されるホルモンで、代表的な女性ホルモンの1つです。子宮内膜を厚くする働きがあります。プロラクチン(催乳ホルモン)下垂体から分泌されるホルモンで、乳汁の分泌を促します。多く分泌されると、排卵障害を引き起こします。T3・T4・TSH(甲状腺ホルモン)甲状腺の病気によって無排卵や月経異常がおきていないかをチェックします。テストステロン(必要な場合)男性ホルモンの一種で、PCOS(多のう胞性卵巣症候群)と呼ばれる排卵障害が疑われる場合に検査します。内分泌負荷テスト(必要な場合)下垂体から刺激を与え、その反応で分泌される下垂体からのLH、FSH、プロラクチンの分泌状態を調べる検査です。

月経血培養検査

月経血を培養して、経血中に結核菌がいないかどうかを調べる検査ですが、最近ではあまりおこなわれないようです。

| 検査に かかる時間 | 約5分(検査結果が出るまでには、時間がかかります) |

|---|---|

| 分かること | 結核菌の有無 |

| 費用 | 約5,000円~ |

②卵胞期におこなう検査

超音波検査

超音波を発するプローブを直接膣の中に入れて、跳ね返ってくるエコーを画像化したものをモニター画面から診る検査です。この超音波検査により、子宮や卵巣の状態を観察したり、卵胞の発育の状態を画面から見ることができます。

子宮筋腫や子宮腺筋症、卵巣腫瘍などの病気も診断ができます。

| 検査に かかる時間 | 約10分 |

|---|---|

| 分かること | 卵胞の発育、子宮内膜の厚さ、子宮筋腫など |

| 費用 | 保険適用 約1500~3000円 |

ホルモン検査(卵胞ホルモン)

卵胞期に分泌が多くなる卵胞ホルモン(エストロゲン)の値を調べます。血液検査のみですみますので、短時間で終わります。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 卵胞ホルモン(エストロゲン)の値 |

| 費用 | 保険適用 約1000円~ |

![]() エストロゲン(卵胞ホルモン)卵巣から分泌されるホルモンで、代表的な女性ホルモンの1つです。子宮内膜を厚くする働きがあります。

エストロゲン(卵胞ホルモン)卵巣から分泌されるホルモンで、代表的な女性ホルモンの1つです。子宮内膜を厚くする働きがあります。

子宮卵管造影検査

頸管から子宮腔へカテーテルを入れて造影剤を注入し、X線撮影をおこなう検査です。この検査で、子宮の形態(子宮の奇形がないか)や卵管の通過性、卵管采周囲の癒着の有無などが分かります。造影剤が卵管の途中で留まってしまう場合は、癒着などによる卵管の閉塞が予測できます。場合によっては痛みを伴うのでツライ検査ですが、検査自体が卵管の通りをよくして妊娠率をアップさせるといううれしい一面も。

| 検査に かかる時間 | 約10~30分 |

|---|---|

| 分かること | 卵管閉塞、卵管の癒着、粘膜下子宮筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮奇形 |

| 費用 | 保険適用 約3000~6000円 |

③排卵期におこなう検査

超音波検査

超音波検査で、卵胞の大きさを計り、排卵日を予測します。

| 検査に かかる時間 | 約10分 |

|---|---|

| 分かること | 卵胞の発育、子宮内膜の厚さ、排卵日、子宮筋腫など |

| 費用 | 保険適用 約1500~3000円 |

ホルモン検査(黄体化ホルモン)

排卵期には、排卵を即す黄体化ホルモン(LH)が大量に分泌されます。これをLHサージと言って、十分にホルモンが分泌されているかどうかを調べ、排卵日を予測します。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 黄体化ホルモンの分泌 |

| 費用 | 保険適用 約1000~4000円 |

![]() LH(黄体化ホルモン)下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンです。卵巣に働きかけるホルモンで、排卵を起こします。

LH(黄体化ホルモン)下垂体から分泌される性腺刺激ホルモンです。卵巣に働きかけるホルモンで、排卵を起こします。

頸管粘液検査

頸管粘液の量、透明性、粘度(牽糸性=伸び具合)、シダ状結晶の形状などを調べます。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 頸管粘液の状態 |

| 費用 | 保険適用 約500円~ |

フーナーテスト(性交後試験)

夫婦生活の後、射精された精子が頸管粘液中で元気に運動していることを確認する検査です。 子宮頸管で分泌される頸管粘液を採取して、チェックします。男性不妊、頸管粘液分泌不全、免疫性不妊(抗精子抗体が陽性の場合)などがあると、結果は不良となります。

| 検査に かかる時間 | 約1~2分 |

|---|---|

| 分かること | 精子の数や運動率、子宮頸管の分泌量や粘度 |

| 費用 | 保険適用 1000円前後 |

④黄体期におこなう検査

超音波検査

子宮内膜の厚さを計ったり、排卵しているかどうかを確認します。

| 検査に かかる時間 | 約10分 |

|---|---|

| 分かること | 卵胞の発育、子宮内膜の厚さ、排卵日、子宮筋腫など |

| 費用 | 保険適用 約1500~3000円 |

ホルモン検査(黄体ホルモン)

高温期の7日目ごろ(黄体期中期)に採血し、黄体ホルモン(プロゲステロン)の濃度を測定します。血液検査のみですみますので、短時間で終わります。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 黄体ホルモンの分泌量 |

| 費用 | 保険適用 約1000~4000円 |

![]() プロゲステロン(黄体ホルモン)卵巣から分泌される、エストロゲンと並んで代表的な女性ホルモンです。排卵後、子宮内膜を厚くして受精卵を着床しやすくしたり、妊娠を維持させる働きをします。

プロゲステロン(黄体ホルモン)卵巣から分泌される、エストロゲンと並んで代表的な女性ホルモンです。排卵後、子宮内膜を厚くして受精卵を着床しやすくしたり、妊娠を維持させる働きをします。

子宮内膜組織検査

黄体期中期に、子宮内膜の着床の準備が十分かどうか、黄体機能が正常かなどを調べます。子宮内膜の一部を採取して顕微鏡で検査します。

| 検査に かかる時間 | 約5分(結果が出るまでに時間がかかります) |

|---|---|

| 分かること | 黄体期の子宮内膜の状態 |

| 費用 | 保険適用 約1,000円~ |

女性の特殊不妊検査

一般不妊検査で異常が認められた場合、必要に応じて特殊不妊検査をおこないます。特殊不妊検査は、おもに下記の検査などがあります。

腹腔鏡検査

卵管の癒着や子宮内膜症などが疑われる場合や、不妊治療期間が長い場合、不妊の原因が分からない場合などに、骨盤内や、とくに卵管・卵巣周辺部の病変の有無やその程度を正確に把握するための検査です。 お腹に小さな穴を数カ所開け、そこから内視鏡を挿入して、モニター画像でお腹の中を診察します。簡単な癒着などは、その場で手術する場合もあります。

体外受精や顕微授精へステップアップする前に受けることが多く、開腹手術に比べて体への負担は小さいですが、全身麻酔が必要なため、通常3日程度は入院します。

検査後は、妊娠しやすくなるメリットがあります。

| 検査に かかる時間 | 約30分~1時間(3日程度の入院が必要) |

|---|---|

| 分かること | 卵管の詰まり、卵管采の癒着、子宮筋腫・子宮内膜症、卵巣嚢腫 |

| 費用 | 保険適用 約10~15万円 |

子宮鏡検査

膣から細い内視鏡(ファイバースコープ)を挿入して、子宮筋腫や子宮内膜ポリープなど子宮内の状態をチェックする検査です。子宮の形態異常や癒着の状態なども分かり、軽い癒着を剥がしたりポリープの切除も可能です。

| 検査に かかる時間 | 約10分 |

|---|---|

| 分かること | 子宮粘膜下筋腫、子宮内膜ポリープ、子宮奇形など |

| 費用 | 保険適用 約3000円~ |

卵管鏡検査

卵管の閉塞など、その通過性が疑わしい場合に、子宮卵管開口部から卵管内へと内視鏡を挿入して、卵管内をチェックする検査です。カテーテルという細い管を通し、カテーテルの先のバルーンをふくらませて卵管を広げたり、癒着を剥がし、卵管の通りをよくすることもできます。

通常は日帰りで検査を受けられます。

| 検査に かかる時間 | 約30分 |

|---|---|

| 分かること | 卵管の詰まり、癒着 |

| 費用 | 保険適用 約10万円~ |

抗精子抗体検査

フーナーテストを何度か受けて結果がよくない場合では、抗精子抗体の検査をおこないます。抗精子抗体は、免疫性不妊と呼ばれ、精子を異物とみなして攻撃するアレルギー反応です。

抗体がある場合、体外受精にステップアップを勧められます。月経周期に関係なく、血液検査でいつでも検査可能です。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 抗精子抗体の有無 |

| 費用 | 自己負担 約10,000円前後 |

染色体検査

染色体に異常があると、卵巣の発育が悪くなったり、流産の原因となります。血液検査で、血液中のリンパ液を培養して、染色体の数や構造に異常がないかどうか調べます。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 抗精子抗体の有無 |

| 費用 | 自己負担 約7000~10000円 |

AMH(アンチミューラリアンホルモン)検査

AMHは発育中の卵胞から分泌されるホルモンのこと。数値で卵巣年齢がわかると言われ、最近注目されている検査です。他のホルモンと違い、いつでも検査できます。採血のみで簡単に診断が可能です。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | 卵子の残存数、卵巣年齢 |

| 費用 | 自己負担 10000円前後 |

クラミジア検査

性感染症のひとつであるクラミジア菌の感染の有無を調べる検査です。子宮頸管内膜から細胞を採取する抗原検査と、血液中のクラミジア抗体を調べる血液検査があります。

クラミジア感染で、卵管が炎症をおこして癒着や閉塞の原因となります。

| 検査に かかる時間 | 約5分 |

|---|---|

| 分かること | クラミジア感染の有無 |

| 費用 | 保険適応 2,000円~ |

男性の一般不妊検査

男性の一般不妊検査では、一般精液検査とホルモン検査がおこなわれます。

一般精液検査

4~5日間の禁欲期間のあと、採取した精液から、精液量、精子濃度、運動率、奇形率、生存率、白血球数などを調べる基本的な検査です。精子の状態は体調などで左右されるため、結果が悪ければ再検査をすることもあります。

| 検査に かかる時間 | 約10分 |

|---|---|

| 分かること | 精液量、精子濃度、運動率、奇形率、生存率、白血球数など |

| 費用 | 保険適用 約1000~5000円 |

ホルモン検査

卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体化ホルモン(LH)、乳汁分泌ホルモン(プロラクチン)、男性ホルモン(テストステロン)などの値を、調べます。血液検査のみですみますので、短時間で終わります。

| 検査に かかる時間 | 約5分(検査結果が出るまでには時間がかかります) |

|---|---|

| 分かること | 卵胞刺激ホルモン(FSH)、黄体化ホルモン(LH)、乳汁分泌ホルモン(プロラクチン)、男性ホルモン(テストステロン)などの値 |

| 費用 | 保険適用 約1,000円~ |

男性の特殊不妊検査

一般不妊検査で異常が認められた場合は、必要に応じて特殊不妊検査へと進みます。男性が受ける特殊不妊検査は下記のとおりです。

精巣生検(精巣組織検査)

一般精液検査で無精子症や乏精子症と診断された場合に、造精機能をさらに詳しく調べる検査です。腰椎麻酔で精巣組織の一部を採取して、精子の存在の有無を確認します。

この検査で、精子が全く存在しないのか、または造精機能が低下しているのか、あるいは精管に問題があって精子が輸送できないのか分かります。

| 検査に かかる時間 | 約1時間~(入院が必要) |

|---|---|

| 分かること | 造精機能の精密検査 |

| 費用 | 保険適用 約60,000円~ |

精管精嚢造影検査

精管の閉塞があるかどうかを調べる検査です。陰嚢を少し切開し、造影剤を注入してX線撮影をして調べます。

| 検査に かかる時間 | 約1時間程度(入院が必要) |

|---|---|

| 分かること | 精管の閉塞の有無 |

| 費用 | 保険適用 約20,000円~ |

染色体検査

男性の場合も染色体の異常で不妊の原因となることがあります。X染色体が過剰にあると精巣の発達や男性ホルモンの分泌が損なわれ、無精子症の原因となることがあります。血液検査で、血液中のリンパ液を培養し、染色体の数や構造を調べます。

| 検査に かかる時間 | 約1時間程度 |

|---|---|

| 分かること | 染色体異常の有無 |

| 費用 | 保険適用 約10,000円~ |

不妊検査には大きく分けて2つの分類がある

不妊検査には「一般不妊検査」と「特殊不妊検査」の2種類があると冒頭で書きましたが、初診時に問診や内診の検査、カウンセリングを受けたのちにどのような検査が必要かを判断します。カウンセリング時には夫婦生活の頻度や避妊を解除した時期、中絶や流産の有無など、プライベートにも踏み込んだ質問があることを認識しておいてください。

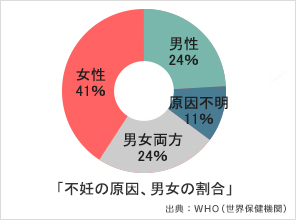

カウンセリングの結果不妊治療を開始することが決まった場合は、初診の際に2~3ヵ月間記録した「基礎体温表」を持参するとよりスムースに治療計画が立てられます。また不妊の原因のおよそ半分は男性側にもあるため、男性も不妊検査を受けることが大切です。可能であれば、夫婦で同時に検査をスタートするのが理想的です。

一般不妊検査ではまず、スタートとして不妊の原因をみつけるための基本的検査項目を調べます。一方、一般不妊検査で原因の分からなかったものをさらに細かい項目で検査を行うのが特殊不妊検査となります。不妊の原因が排卵障害や卵管障害、子宮内膜症など特定できる場合の不妊を「器質性不妊」と総称しています。また一般不妊検査および特殊不妊検査を受けても不妊の原因が不明とされる不妊は、機能性不妊(原因不明不妊)と呼ばれています。

不妊検査を考える人が知っておくべき機能性不妊(原因不明不妊)とは?

原因不明不妊とは、その名の通り原因の分からない不妊症のこと。「機能性不妊」は、街の産婦人科などでは不妊の原因を特定することが難しいため、不妊治療に特化した専門のクリニックで詳細を調べてもらう必要があります。

普通の病気と違い「この治療をすれば必ず治る」といった類のものではないため、不妊治療の臨床データや事例を多く持っているクリニックで病一般的な検査では原因不明扱いとされてしまうため、最適な治療法が見つけられないまま、妊娠に至らないケースも多いようです。不妊治療をしてもなかなか妊娠に至らないという方は、この機能性不妊の診断が可能なクリニックを選ぶようにしてください。

【参照元】

https://www.ninkatsuka.metro.tokyo.lg.jp/

https://www.shinkyu-wonder.co.jp/huninnsyou-inspection/

https://www.sangenjaya-wcl.com/guide/infertility_6/

じっくり時間をかけてカウンセリングを受けられるのが理想

- 「不妊症かもしれないけど、どうしたらいいかわからない」

- 「自分が原因で妊娠できないなら早く治療を受けたいけど費用が高そうで不安」

- 「夫が不妊症かもしれないけどなかなか相談できず困っている」

自分がいま置かれている状況や経済的な事情、年齢などのタイムリミットに対する焦りなど、悩みはつきませんよね。そんなときには本サイトのようなメディアで情報を探してみるのもいいですが、できれば最初に不妊治療の専門医に相談することを推奨します。もし金銭面で不安があるなら、無料カウンセリングが受けられるクリニックを探してみてください。

ただし、クリニックによっては無料カウンセリングの時間が15分程度のところもあるので、じっくり話を聞いてくれる病院やクリニックを探してみるとよいと思います。たとえば下記クリニック・ハイジーアでは、初回のカウンセリングを1時間受けることができます。1時間あればご夫婦でカウンセリングを受けて治療の選択肢を検討したり、自分たちの認識を改めたりするために、有効に時間が活用できると思います。

クリニック・ハイジーア

※画像引用元:クリニック・ハイジーア

公式サイト公式HP(http://aacivf.com/)

60分無料でカウンセリングが受けられる!

- 男女どちらの不妊症にも対応

- 60項目以上の生化学検査で精密な検査が可能

- 身体に優しい不妊治療と注目を浴びている、薬を使わない栄養療法を実施

電話番号:03-6452-6611(受付時間10:00~18:00)

※2023年1月調査時点の情報です。詳細および最新情報は、クリニックに直接お問い合わせください。